Literaturwerkstatt der Klasse 8b

Trotz der vielen Einschränkungen, die vor allem die Kunst in Zeiten der Pandemie erfahren muss, liefern solche Krisen aber auch immer reichlich Nahrung für künstlerisches Handeln. Wie viel Potenzial in diesem Bereich in unserer Jugend steckt, um die oben genannten Fragen für sich beantworten zu können, und welche Mittel sie dabei verwenden, diese Beantwortung kreativ umzusetzen, zeigen einige Schüler*innen der Klasse 8b in den folgenden Beiträgen, die im Laufe des Online-Deutschunterrichts in den vergangenen Wochen erstellt wurden:

1. Gedichte und Kurzgeschichten anlässlich eines Schreibwettbewerbs zum Thema „Grenzerfahrungen“

Ich sitz auf dem Bett. Stehen, Liegen, Langeweile.

Nacht, Tag, Nacht, Tag. Wie hinter Gitterfenstern, eingesperrt.

Der Baum gegenüber klopft gegen das Fenster. Dong, Dong, Langeweile.

Vögel fliegen vorbei, frei, frei, ohne Grenzen. Flieg, flieg, Langeweile.

Lange keine Freiheit mehr, will selbst wegfliegen. Weg, weg, Langeweile.

Wo keiner ist, allein ich bin. Allein, allein, Langeweile.

Auf Inseln, weit weg. Weit weg, weit weg, Langeweile.

Wolken am Himmel, weit entfernt, frei, frei, ohne Grenzen.

Wohnzimmer, Küche, trist und grau, trist und grau, Langeweile.

Oben, unten, kein Ende. Dort und hier, Langeweile.

Langsam graut der Morgen, grau, grau, Langeweile.

Kein Licht in Sicht, weit weg. Dunkel, dunkel, Langeweile.

Wieder im Zimmer. Hüpfen, purzeln, Langeweile.

Groß und größer, Langeweile.

Dann ein Funke, Stern am Himmel.

Zusammen, allein, zusammen, allein, Familie.

Meine Hand zitterte. Nein, nein, sei ruhig, sei jetzt ruhig! Ich umklammerte den Griff der Trage fester. “Wir werden wohl eines der Beatmungsgeräte brauchen”, neben mir ging eine Ärztin mit Klemmbrett. Der Mann, den wir trugen, hustete keuchend. “Name?” Der Notarzthelfer auf der anderen Seite der Trage fing an die persönlichen Informationen des Patienten herunterzuleiern, die Ärztin kritzelte eifrig mit. Eine Krankenschwester lief vorbei. “Zimmer 4 ist frei, heute Morgen ist es passiert”, wie in weiter Ferne strichen die Worte an mir vorbei. Zimmer 4, … die zwanzigjährige Mutter. Sie war so jung …! Nein, nein, nein, nicht rührselig werden. “Kim, kannst du schon mal das Bett herrichten und Renate sagen, sie soll eines der Beatmungsgeräte bereitstellen?”, die Ärztin riss mich damit aus meinen Gedanken. “Ja, klar!”, antwortete ich, überließ einem anderen Pfleger meine Aufgabe, die Trage zu tragen und flitze in Richtung Personalbereich. Heute war mein dritter Tag auf der Intensivstation, zuvor hatte ich auf einer Kinderstation, die zwei Stockwerke tiefer lag, gearbeitet. Es war schön, den Kindern, die teilweise lange in der Klinik bleiben mussten, eine Freude zu machen. Doch als die Situation in der Intensivstation kritischer wurde, wurden ein paar Pfleger hierhin verlegt, darunter auch ich. Ich fand Renate in der provisorischen Kaffeeküche. An ein Fenster gelehnt stand sie da, einen großen Kaffeebecher umklammernd. Für einen kurzen Moment dachte ich, eine Träne in ihrem Augenwinkel aufblitzen zu sehen, doch als ich mich mit einem Räuspern bemerkbar machte, lächelte sie bei meinem Anblick. Vielleicht etwas traurig, dachte ich. “Wir brauchen ein Beatmungsgerät in Zimmer 4, Anordnung der Chefin.” Sie nickte, stellte ihren Becher ab und ging schnell an mir vorbei in den Gang, hinüber zum Technikraum. Mit frischer Bettwäsche auf dem Arm machte ich mich auf in Richtung Zimmer 4, ein – verglichen mit den anderen – schöner Raum mit Blick auf einen großen Park, der hinter der Klinik liegt. Als ich eintrat, stockte ich. Fast hatte ich erwartet, ein vertrautes, rundes Gesicht in den Kissenbergen zu sehen, lächelnd und mich erwartend, trotz der vielen Geräte, mit denen sie verkabelt war. Doch nun traf mich die kalte Wahrheit. Dieses Gesicht würde niemanden mehr ansehen, so lebendig und jugendlich. Die junge Frau, die in diesem Zimmer gelegen hatte, war nicht mehr da. ‘Zimmer 4 ist frei, heute Morgen ist es passiert’…. Die Wäsche glitt mir aus meinen erschlaffenden Armen und fiel mit einem dumpfen Seufzen auf den Boden. Sie war gestorben. Einfach so. Ohne Vorwarnung. Wie jedes Mal hatte ich sie gestern Abend nach der letzten Kontrolle in meiner Schicht allein gelassen, ein anderer Pfleger hatte ihre Aufsicht übernommen. Nichts ahnend war ich nach Hause gefahren, erschöpft wie immer. Gestern war sie noch so lebendig gewesen, so fröhlich. Mir wurde übel. Etwas stieg in meiner Kehle nach oben, ein reißender, tosender Fluss, der mich zu erdrücken, mitzureißen drohte. Sie war tot. Die Ärztin drängte hinter mir in den Raum und löste meine Starre. Schnell eilte ich wieder los, holte neue Bettwäsche und bezog das Krankenbett neu. Der Patient, der zuvor eingeliefert worden war, wurde sofort von mehreren Pflegern hereingetragen. Die Chefärztin wies mich an, auf die linke Seite des Bettes zu gehen und mit zwei anderen mitzuhelfen, den Patienten in eine stabile Bauchlage zu bringen. Dann wurde er mit dem Beatmungsgerät verbunden und mit dem Auftrag nach den mir zugewiesenen Patienten zu sehen, lief ich aus dem Zimmer. Drei Tage später wurde ich zu ebendiesem Patienten gerufen. Die Station war überfüllt, völlig am Limit. Es gab keine freien Betten mehr, sogar normale Stationen waren umgebaut worden. Ich sollte helfen, dem Mann das Beatmungsgerät abzunehmen. Es hieß, es werde für einen jüngeren Patienten gebraucht, der mehrere Kinder habe. Der Mann war alt, hatte keine Familie. Die Ärzte hatten entschieden, der junge Mann sei wichtiger, jemand brauche ihn noch. Also ging ich in das Zimmer. Mehrere Pfleger standen um das Bett, bereit, den Mann wieder auf den Rücken zu drehen und ihm das Beatmungsgerät abzunehmen. Niemand sonst war da, keine Familie, keine Freunde. Benommen trat ich an das Bett, im Ganzkörperanzug. Ich konnte nicht erkennen, wer um mich herumstand, jedes Gesicht war von einer Maske und einer Schutzbrille bedeckt. Den Mann wieder herumzudrehen war anstrengend, Schweiß lief mir über die Stirn und meine Arme schmerzten. Als er auf dem Rücken lag, rührte sich einen Moment niemand. Dann schaltete die Ärztin mit ihrer zitternden Hand langsam und wie in Zeitlupe den roten Knopf des Beatmungsgerätes aus. Der Pfleger neben mir nahm vorsichtig die Maske des Beatmungsgeräts vom Gesicht des Patienten. Mir wurde schwindelig. Ich blickte in die grauen Augen des Mannes, sie waren weit aufgerissen, voller Angst. Er wollte nicht sterben. Ich sah weg, sah nicht hin, als die Augen starr wurden, sah nicht hin, als die Herumstehenden das Kreuzzeichen machten, sah nicht hin, als der Mann starb. Doch die Herzfrequenz auf dem Monitor machte piep – piep – piep – – piep – – – piep – – – – – – – –

Ich hatte den Blick immer noch abgewandt, als Renate mit einem schwarzen Leichensack hereinkam. Stumm wurde der Mann eingepackt, aber ich sah trotzdem nicht hin oder half mit. So wie er gekommen war, wurde er wieder auf eine Trage gelegt und langsam aus dem Raum hinaus und in den einsamen Gang getragen. Ich ging wie in Trance hinterher, Renate neben mir, die aufgerissenen, grauen Augen schwammen immer noch durch mein Blickfeld. Und ich hatte nicht hingesehen. Durch irgendeine Tür in einen Raum, der kühl war wie der Winter, wie der Wind, wie der Tod. Ich spürte wieder den reißenden Wasserstrom in meiner Kehle aufsteigen. Ich spürte, wie die Wellen tosten, wie sie mich zu ertränken suchte, mich niederzuschmettern und mich untergehen zu lassen. Die schluchzenden Wellen stiegen in meine Augen und die Kälte ließ mich zittern. Durch einen verschwommenen Raum, eine leere Treppe hinunter und auf einen Innenhof mit einem großen, schwarzen Auto. Davor wartend, schwarz gekleidete Männer, die ihn von der Trage hoben und in einem Sarg verschwinden ließen.

Ich winkte.

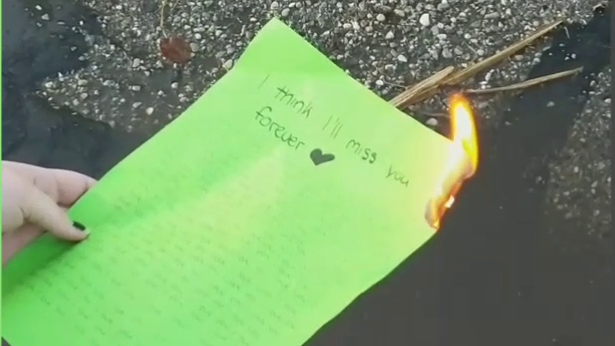

„Verdammt!“, rief ich. Wieder einmal war ich zu spät, doch diesmal erschütterte es mich, denn es hatte mit dir zu tun. Während ich hektisch in meine schwarzen Schuhe schlüpfte, versuchte ich gleichzeitig mit zitternden Händen meinen Schlüsselbund aus meinem Rucksack zu kramen. Nervosität ergriff immer mehr und mehr Besitz von meinem Körper und mein Herz klopfte heftig in meiner Brust. So schnell ich konnte, stürmte ich aus meinem Haus und hörte nur noch leise die Tür hinter mir zufallen. Sonnenstrahlen kitzelten sanft meine Wangen und der Geruch von Lavendel, den wir vor Jahren zusammen in meinem Garten gepflanzt hatten, lag in der Luft. Jedes Mal, wenn du mich besucht hast, bist du als erstes in den Garten gegangen und hast davon geschwärmt, wie schön der Geruch sei. Um ehrlich zu sein gefiel mir dieser gar nicht, doch es machte mich glücklich zu sehen, wie du die lila Blüten jedes Mal aufs Neue bewundert hast. Dann fing ich an zu rennen. Ich rannte und rannte. Ich merkte, wie mein Atem immer schneller wurde und spürte, wie sich ein unerträgliches Taubheitsgefühl, sowie ein quälender, dumpfer Schmerz sich in meinen Waden breitmachte. Eine unangenehme Hitze umgab mich und kleine Schweißtropfen rannen stetig über meine Stirn. Ich dachte darüber nach, was du in diesem Moment tun würdest. Ich bin mir sicher, du würdest gerade lächeln, denn immer schon konntest du mit schwierigen Situationen besser umgehen als ich. Du warst nicht oft aufgeregt, doch ich weiß noch, wenn du es warst, hast du immer mit dem Ärmel deiner Jacke rumgespielt. Meine Gedanken hatten mich völlig gefesselt, sodass ich den Gehweg vor mir völlig übersah und darüber stolperte. Ich sah an mir herab und mein Blick blieb auf meinem Knie hängen, an dem Blut herablief. Ich setzte mich an den Wegrand und betrachtete die Wunde eindringlich. Blut, so viel Blut. Mein Herz fing an zu rasen und Übelkeit stieg in mir hoch. Das war zu viel, Tränen liefen meine heißen Wangen herunter. Es fühlte sich an als würde ich alles nochmal erleben. Ich vermisse dich, vermisse die Art, wie du mich geliebt hast. Ich wünschte du wärst hier, um mir vorsichtig ein Pflaster aufs Knie zu kleben und um mich zu beruhigen, indem du behauptest, dass alles wieder in Ordnung kommen werde. Einige Passanten betrachteten mich und die Verwirrung war ihnen regelrecht anzusehen. Ein Mann in einem Anzug und rot gestreiftem Schal, der stark nach einer Mischung aus Kaffee und Zigaretten roch, fragte mich, ob alles okay sei. Ich nickte nur leicht mit meinem Kopf, da mir die Kraft zum Antworten fehlte. Er meinte, ich sehe abwesend aus. Ich war abwesend. In Gedanken war ich bei dir. Der Anblick des Blutes wühlte mich auf und ich begann an meinen Fingernägeln zu kauen. „Tief einatmen!“, dachte ich mir, schloss für einen Moment die Augen und rappelte mich danach zitternd auf, um weiterzueilen. Als ich ankam, war es zu spät, alle waren bereits gegangen. Ich kniete mich nieder und legte deine Lieblingsblumen, Sonnenblumen, neben dein Grab. Einmal sagtest du, ich sei deine Sonnenblume, da die Farbe Gelb dir Hoffnung gebe. Ich spürte das vertraute Gras unter meinen Füßen und es brachte mich zurück zu den guten alten Tagen, an denen wir zusammen auf der Wiese im Wald lagen und unseren Lieblingssong „Where’s my love“ laut mitsangen. Währenddessen hattest du deinen Arm um mich gelegt und mir in die Augen geschaut. Augenblicklich kehrte Ruhe in mir ein und es fühlte sich so an, als hättest du all das Chaos in meinem Kopf ordentlich in Schubladen gesteckt. Ein Regentropfen landete auf meinem Handrücken. Daraufhin blickte ich mich um. Überall um dein Grab herum hatten Leute Tulpen in den verschiedensten Farben aufgestellt. Mir gefiel, wie dein Grab nun durch die Farben der Blumen von dem sonst eintönigen Ort hervorstach. Der Himmel war grau und die Blätter waren längst von den Bäumen abgefallen. Die meisten Gräber waren vermutlich sehr alt und sahen nicht so aus als würde jemand regelmäßig vorbeischauen. Keine Blumen oder Kerzen waren da. Es schien, als wären all die Leute vergessen worden, doch dich werde ich niemals vergessen. Es passte zu dir. Du warst immer anders gewesen als alle anderen. Ich erinnere mich noch an die Zeit im Kindergarten. Während alle gespielt haben, saßt du lieber allein in einer Ecke und hast ein Buch gelesen. Ich frage mich, wo du jetzt bist. Gefällt es dir dort? Hast du jemanden gefunden, der dich so liebt wie ich es tue? Und wäre es egoistisch von mir zu sagen, dass ich das nicht hoffe? Du bist nicht mehr hier, doch es fühlt sich an als wärst du das Blut in meinen Venen. Eines Tages werden wir uns wiedersehen und dieser Tag wird der schönste meines Lebens werden. Ich werde ein Foto davon machen und dieses auf der größten Leinwand, die ich finden kann, festhalten. Ich werde deine Hand nehmen, so wie du es immer getan hast, wenn Angst mich wieder einmal gepackt hatte, und werde dir Tag für Tag aufs Neue versprechen, sie nie wieder loszulassen.

2. Des Weiteren haben die Schüler*innen Filme zu Gedichten, Songtexten oder Kurzgeschichten erstellt.

Dabei wurden entweder bereits bestehende literarische Texte übernommen, abgeändert oder sogar neu verfasst. Da diese Filme und Vertonungen mit Hintergrundmusik hinterlegt sind, können nur KKG-Schüler*innen diese auf diesem Teams-Kanal ansehen – der Teamcode ist „tgoycse“.

- Johann Wolfgang von Goethes Ballade „Der Erlkönig“, Comicverfilmung, erstellt von Nieke Langhans

- Corona-Parodie „Die coole Antonia“ auf Johann Wolfgang von Goethes Ballade „Der Erlkönig“, adaptiert und verfilmt von Jennifer Kandler und Antonia Schuller

- Verfilmung des Songs „Summertime sadness“ von Lana Del Rey, verfilmt von Maria Brozmann

- Gedicht „Manchmal“, verfasst und vertont von Hannah Weber

- Selbst erstellte Computerspielanimation und -verfilmung „Gutmütigkeit“ von Anton Oberbauer, Fabian Mandl, Raphael Meier, Luis Öller und Nico Korbl

Ich danke und gratuliere allen genannten Schüler*innen für ihre Offenheit, ihre Kreativität, ihre Empathie und ihren Mut, den sie mit ihren Beiträgen gezeigt haben.

Johannes Wessely