Latein

Lehrkräfte

- Stefan Kistler, StR (Fachbetreuer)

- Antonia Liwa, StRefin

- Isabelle Mühlbauer, OStRin

- Verena Riederer, StRin

Stundentafel

An unserer Schule wird Latein als zweite Fremdsprache (beginnend mit Jahrgangsstufe 6) angeboten.

Wochenstunden und Schulaufgaben für Latein als zweite Fremdsprache:

| Jahrgangsstufe | Wochenstunden | Schulaufgaben |

|---|---|---|

| 6 | 4 | 4 |

| 7 | 4 | 4 |

| 8 | 4 | 4 |

| 9 | 3 | 3 |

| 10 | 3 | 3 |

| 11 – G 9 – neu | 3 | 3 |

| Q11 | 4 | 2 |

| Q12 | 4 | 2 |

Gewichtung der Schulaufgabenbestandteile

Laut kultusministeriellem Schreiben vom 02.12.2008 ergeben sich folgende Empfehlungen für Umfang des Übersetzungstextes und dessen Gewicht im Verhältnis zum Fragenteil eines großen schriftlichen Leistungsnachweises.

| Jahrgangsstufe | Umfang des Übersetzungstextes (ungefähre Wortanzahl) | Gewichtung Übersetzung:Fragenteil |

|---|---|---|

| 6 | 60 | 3:1 |

| 7 | 70 | 3:1 |

| 8 | 70 | 3:1 |

| 9 | Prosa 70, Dichtung 60 | 2:1 |

| 10 | Prosa 70, Dichtung 60 | 2:1 |

| Q11 | Prosa 100, falls Dichtung vorhanden 85 | 2:1 |

| Q12 | Prosa 100, falls Dichtung vorhanden 85 | 2:1 |

W-Seminar 2022/24: Herrschergestalten in der römischen Antike

Im Jahr 2018 veröffentlichte DER SPIEGEL einen Artikel mit der Überschrift „Ich bin das Volk – im Zeitalter der Autokraten“. Auch heutzutage werden Herrscher wie Trump, Erdogan und Putin als Typus der „neuen Cäsaren“ entweder bewundert oder gehasst. Diese Ambivalenz war auch im antiken Rom festzustellen. Einerseits war das Interesse an Populisten und Autokraten und deren absolutem Willen zur Macht groß, andererseits wurden sie (zu Recht) tiefgründig gehasst.

Im Rahmen des Seminars erhalten die Teilnehmenden einen Einblick bzw. Überblick über die verschiedenen Herrscher und ihre Herrschaftspraxis. Dazu gehören auch das Kennenlernen antiker Gepflogenheit und das Wissen über die römische Gesellschaftsstruktur.

Mögliche Hausarbeitsthemen:

- Der Caesarenwahnsinn

- Die Prätorianergarde – eine antike Security

- (skurrile) Vorlieben der Kaiser

- Katastrophenmanagement

- Spottlieder und Spottschriften auf Caesaren

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Augustus#/media/Datei:Statue-Augustus.jpg

alte Seminare

W-Seminar „Tatort Rom“ von Herrn Kistler

Kriminalität und die Ahndung von Straftaten sind Themen, die zu jeder Zeit aktuell sind und jede Gesellschaft betreffen. Im aktuellen W-Seminar „Tatort Rom“ setzen sich fünfzehn Schülerinnen und Schüler mit dem Rechtsempfinden, der Rechtsprechung und der Kriminalität des antiken Rom auseinander. Im Rahmen des Seminars beschäftigen sich die Teilnehmer u.a. mit antiken, themenbezogenen Texten und stellen Bezüge zur Gegenwart und der eigenen Lebenswelt her. Die Auffassung von Verbrechen und Schuld im antiken Rom wird dabei mit unseren modernen (Wert)Vorstellungen verglichen.

Mögliche Hausarbeitsthemen sind:

- Glücksspiel und Falschgeld im antiken Rom

- Mord als „politisches Mittel“

- #MeToo – Sexualdelikte und häusliche Gewalt

- Giftmischende Frauen

Q11/12: Kursprogramm Latein G8

11/1: Vitae philosophia dux

Grundfragen menschlicher Existenz wie Freiheit und Schicksal, Krankheit und Tod, Angst und Leid, Glück und Unglück; Philosophiegeschichte der Antike, Unterschied Epikureismus – Stoa

Autoren:

- Cicero: De finibus, De natura deorum, Tusculanae disputationes

- Seneca: Epistulae morales ad Lucilium

11/2: Ridentem dicere verum

Satirische Gesellschaftskritik in Rom, Vulgärlateinà Entwicklung der romanischen Sprachen

Autoren:

- Petron: Satyrica: Typ des neureichen Protzers (Cena Trimalchionis), Freigelassenengespräche

- Horaz: Verssatiren, evtl. noch Catull

12/1: Nunc aurea Roma est

Roms Friedenszeit nach Beendigung des Bürgerkrieges unter Kaiser Augustus, Roms imperialistisches Sendungsbewusstsein, Augustus‘ Restaurationspolitik (Wiederherstellung der alten Werte)

Autoren:

- Vergil: Aeneis (Gattung Epos)

- Livius: Ab urbe condita; evtl. noch Ovid: Exildichtung, Tacitus: Annalen

12/2: Si in Utopia fuisses mecum

Antike Staatsphilosophie als Grundlage moderner Staaten: Staatsentstehungstheorien, Frage nach einer idealen Staatsform, nach einem idealen Staatsmann, nach Gerechtigkeit, nach einem bellum iustum, nach der Verpflichtung des Menschen zum politischen Engagement

Autoren:

- Cicero: De re publica; evtl. noch Sallust: Catilinae Coniuratio (Prooem)

Lehrwerke des Fachs Latein am KKG

Im Schuljahr 2018/19 haben wir erstmals für die 6. Jahrgangsstufe das Unterrichtsbuch Campus C 1 neu (!) eingeführt, das in beiden nächsten Jahren mit den entsprechenden Folgebänden fortgeführt wird. Das bisherige Lehrbuch Campus C wird in den 8./9. Klassen demnach auslaufen. Für eventuell nötiges zusätzliches Übungsmaterial verweisen wir auf die Trainingshefte zu den jeweiligen Jahrgangsstufen sowie auf das gesamte Angebot des C.C.Buchner-Verlags.

Texte für die Lektürephase in der 9. und 10. Jahrgangsstufe werden kopiert vorgelegt, damit eine intensivere Auseinandersetzung durch eventuelle Textmarkierungen vorgenommen werden kann.

Eine lateinische Kurzgrammatik (Grammadux C.C.Buchner) wird von der Schule ausgegeben.

Falls die Schülerinnen und Schüler kein eigenes Vokabelheft geführt haben, wäre zur Wiederholung des gesamten Wortschatzes die Anschaffung des Vokabelheftes Campus C (für G9) bzw. C neu (für G9, noch nicht erschienen) empfehlenswert.

Für die 10. Jahrgangsstufe wird von der Schule ein lateinisch-deutsches Lexikon zur Verfügung gestellt (Langenscheidt: Großes Schulwörterbuch).

Latein als zweite Fremdsprache

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5,

folgendes Video und die darunterstehenden Punkte sollen Ihnen eine Orientierungshilfe bei der Entscheidung Ihres Kindes für die zweite Fremdsprache sein:

Erwerb verschiedener Lateinqualifikationen

I. Lateinkenntnisse:

Der Erwerb von „Lateinkenntnissen“ wird am Ende der 8. Jahrgangsstufe mit der Note 4 zugesichert. (Allerdings hat er nur sehr geringe Bedeutung, d.h. er mag hilfreich sein, wenn man sich z.B. für die Ausbildung als Hebamme oder Krankenpfleger bzw. Krankenschwester bewirbt.)

II. Kleines Latinum:

Dies bedeutet „gesicherte Lateinkenntnisse“, d.h. die Fähigkeit, inhaltlich und sprachlich einfachere Prosatexte zu übersetzen.

Dieser Abschluss wird am Ende der 9. Jahrgangsstufe mit der Note 4 erreicht.

In Bayern genügt dieser Abschluss in der Regel, um Fremdsprachen, Geschichte, Ius, Archäologie, Theologie zu studieren. Nähere Informationen sind nur von den jeweiligen Universitäten zu beziehen, vor allem wenn es sich um welche in anderen Bundesländern handelt.

III. Latinum:

Dies bedeutet die Fähigkeit, inhaltlich und sprachlich anspruchsvollere Texte zu übersetzen (z.B. Cicero: Rede, Philosophie, Geschichtsschreibung)

- Möglichkeit: 10. Jahrgangstufe: Abschluss mit Note 4

- Möglichkeit: Feststellungsprüfung am Ende des Schuljahres (nach Notenschluss)

nur für Schülerinnen und Schüler,

- die in der 10. Jahrgangsstufe Latein durch eine spät beginnende Fremdsprache (an unserer Schule Spanisch) ersetzen oder

- für einen Schulbesuch im Ausland beurlaubt sind oder

- nach der 9. Jahrgangsstufe die Schule verlassen wegen eines Wechsels der Schulart oder des Einstiegs ins Berufsleben:

Weitere Voraussetzung für eine Teilnahme an der Prüfung: mindestens die Note 4 im Jahreszeugnis der 9. Jahrgangsstufe

Beschaffenheit der Feststellungsprüfung am Ende der 9. Jahrgangsstufe:

Schriftlicher Teil: Anfertigung einer (Cicero-)Übersetzung von 110 LW (lateinischen Wörtern) in 90 min. mit einem von der Schule gestellten Lexikon

Mündlicher Teil: gerundete Fortgangsnote der 9. Jahrgangsstufe (oder eine 20-minütige mündliche Prüfung über den Jahresstoff der 9. Klasse)

Verrechnung:

schriftlich: mündlich = 2:1, wobei kein Mal die Note 6 und insgesamt die Note 4 erzielt werden muss!

(Die Wiederholung der Prüfung ist nach einem Jahr möglich, jedoch nicht empfehlenswert, da die bisherigen Kenntnisse meist nicht besser geworden sind.)

Da die Gesamtjahresfortgangsnote darüber entscheidet, ob jemand an der zusätzlichen Latinumsprüfung teilnehmen kann, findet diese logischerweise erst um den Zeitpunkt des Notenschlusses statt. Die Schülerinnen und Schüler bekommen rechtzeitig vorher ein verbindliches Anmeldeformular, das von den Erziehungsberechtigten ausgefüllt bis zu dem genannten Zeitpunkt zurückgegeben werden muss. Bei Krankheit am Prüfungstermin ist ein ärztliches Attest erforderlich.

Zu beachten:

Die geforderten Lateinkenntnisse sind u. a. auch abhängig vom jeweils geplanten Universitätsabschluss, z.B. Bachelor, Master, Magister, Promotion, d.h., dass unter Umständen ein Kleines Latinum für den Erwerb des Masters ausreicht, nicht aber für eine Promotion.

Auch kann u.U. bei dem Bewerbungsgespräch an einer Universität der Grad der Lateinkenntnisse ausschlaggebend sein.

⇒ Es ist also auf alle Fälle empfehlenswert, den Abschluss des Latinums anzustreben!

Und bei der Feststellungsprüfung am Ende der 9. Jahrgangsstufe ist nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen!!!

Wo(für) sind welche Lateinkenntnisse erforderlich? siehe:

- Altphilologenverband

- zentrale bzw. jeweilige Studienberatungen der Universitäten

Für Schülerinnen und Schüler des G9:

- Entweder Abschluss der Jahrgangsstufe 11 mit mindestens Note 4 im Jahreszeugnis oder

- Feststellungsprüfung am Ende von Jahrgangsstufe 10 (nur bei Auslandsaufenthalt in Jahrgangsstufe 11 bzw. Wahl einer spät beginnenden Fremdsprache)

Wettbewerbe und Aktivitäten

Ergebnisse von LateinschülerInnen aus der Wissenschaftswoche

Auszüge der Ergebnisse der Wissenschaftswoche der elften Klassen

Mit Latein durch den Advent

Mit Latein durch den Advent

„Veni, vidi, vici“

Die besten Lateinerinnen und Lateiner messen sich beim CLODIA-Wettbewerb.

Die Antike erwacht zum Leben!

Unter dem Motto „Antike 2.0“ hat es sich die Klasse 8ab im Lateinunterricht zur Aufgabe gemacht, Erklärvideos zu verschiedenen Themen zu erstellen.

Römische Götter erwachen zum Leben

LateinschülerInnen erstellen Stop-Motion-Videos zu römischen Gottheiten.

„Repetitio est mater studiorum“

„Repetitio est mater studiorum“ – Fleiß wird beim Latein-Wettbewerb CLODIA belohnt

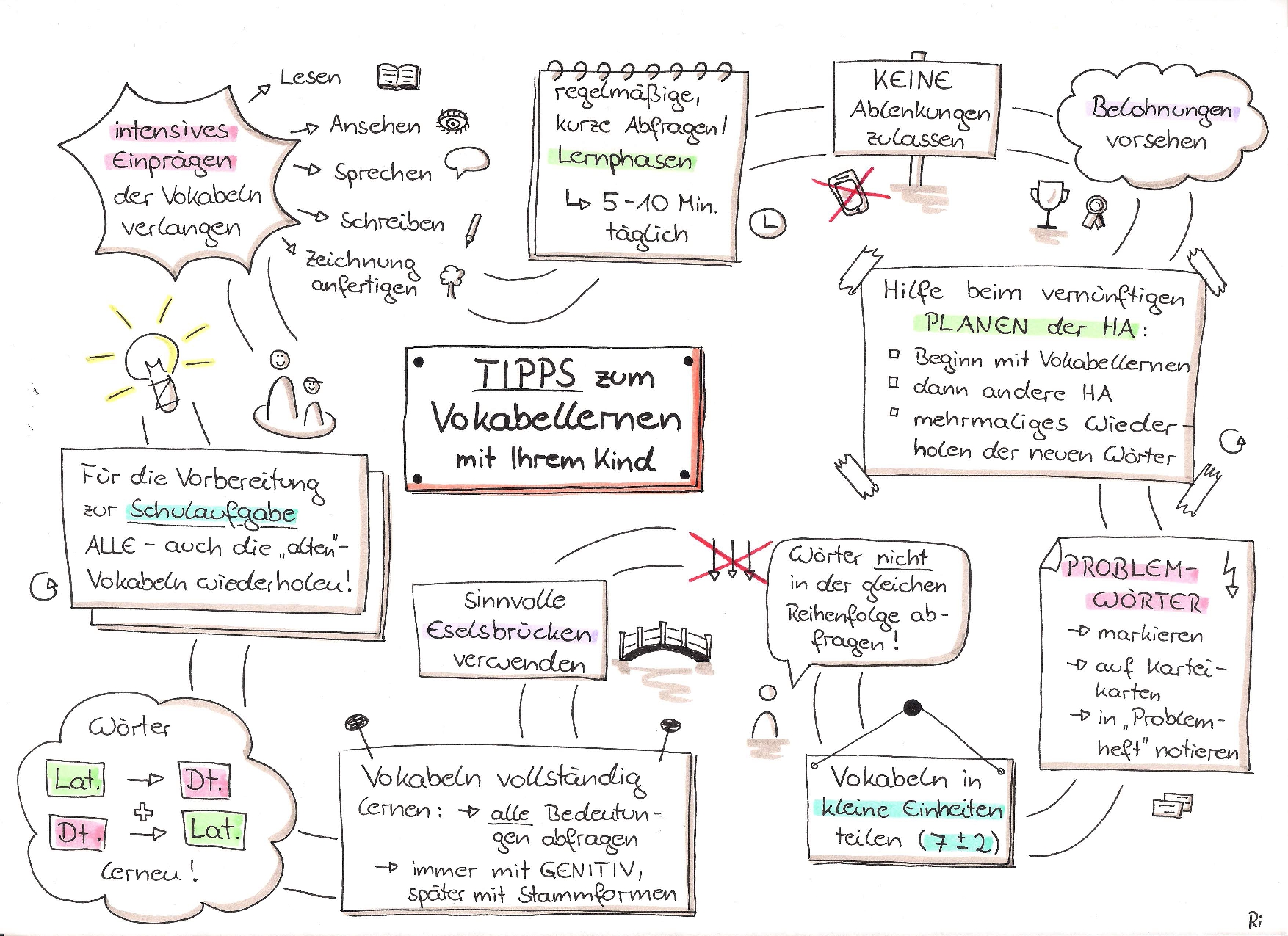

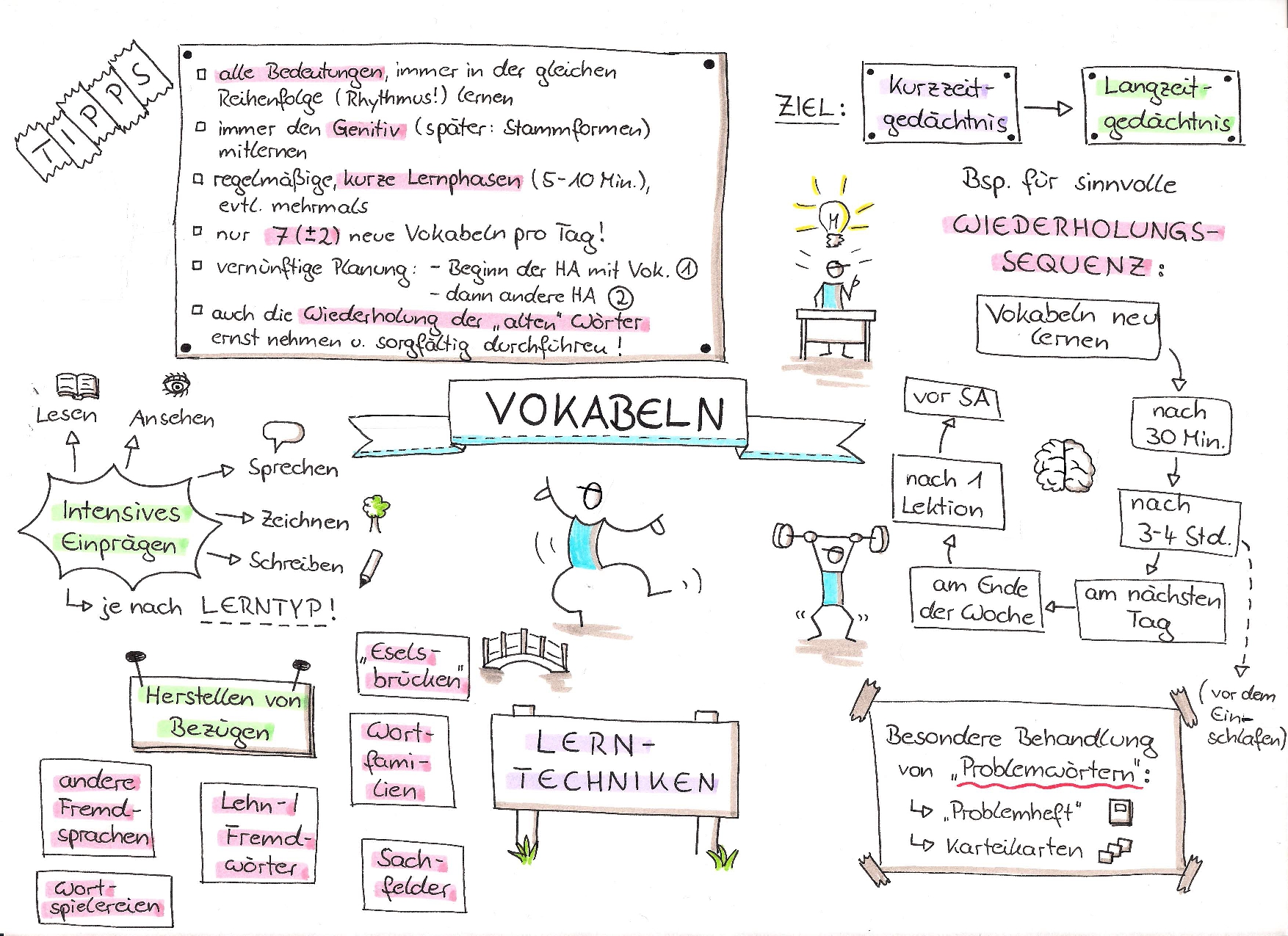

Tipps zum Vokabellernen

Vorbemerkung:

Das Vokabellernen gehört bei den Sprachen zu der wichtigsten Voraussetzung. Ohne fundierte Wortschatzkenntnisse kann man auch nicht übersetzen. Deshalb muss man besonders auf die sichere Beherrschung der Wörter achten. Insgesamt muss Ihr Kind im 1. Lernjahr nur ca. 450 Wörter lernen. Das ist gut zu schaffen, wenn man kontinuierlich lernt und immer wieder wiederholt. Folgendes sollten Sie dabei beachten, wenn Sie Ihrem Kind helfen wollen.

Zunächst drei Grundprinzipien:

Jeder von uns lernt anders.

Nur wer abwechslungsreich lernt, lernt erfolgreich.

Nur wer strukturiert lernt, lernt auf Dauer.

- Grundsätzlich sollte sich Ihr Kind die Vokabeln erst gut ansehen, mehrmals laut sprechen, evtl. auch eine Gestik/Handlung damit verbinden und möglichst mit einem Bild visuell einprägen.

- Was den zeitlichen Umfang des Lernens betrifft, so ist es sinnvoll, lieber regelmäßige kurze Vokabelabfragen zu machen als längere Phasen vorzusehen (→ Frustrationen). Also lieber jeden Tag 5 Minuten zu einer bestimmten festgelegten Zeit als alle zwei Wochen oder kurz vor einer Prüfung eine halbe Stunde.

- Zum Einprägen neuer Vokabeln eignet sich am besten der Nachmittag; es empfiehlt sich am besten vor allen anderen Hausaufgaben mit dem Wörterlernen zu beginnen. Die beste Zeit allerdings, um Vokabeln dauerhaft im Gedächtnis zu verankern, ist sie abends unmittelbar vor dem Einschlafen noch einmal zu wiederholen – dann folgt nämlich kein störender Reiz mehr.

- Um Störungen der Gedächtnisarbeit zu vermeiden, sollten beim Einprägen von Vokabeln und Regeln möglichst keine Ablenkungen zugelassen werden. Wichtig ist aber auch, dass nach dem Lateinlernen keine Hausaufgabe oder Beschäftigung folgt, die ebenfalls mit Sprache zu tun hat. Ideal ist es, nach Latein das Instrument zu üben oder Musik zu machen; auch Mathematik-Hausaufgaben stören das Latein-Gedächtnis nicht.

- Sie sollten öfters Belohnungen vorsehen! Nach der erledigten Teilaufgabe sollte man sich etwas besonders Schönes vornehmen – das verbindet Latein mit schönen Erinnerungen, dann baut sich mit der Zeit eine positive Einstellung dazu auf.

- Fragen Sie auch ältere Vokabeln immer wieder mit ab. Fragen Sie Vokabeln nie in der gleichen Reihenfolge ab!

- Lassen Sie Ihr Kind im Buch – mit Bleistift z.B. – die Wörter, die es nicht wusste, markieren oder lassen Sie diese in ein besonderes Heft/Plakat oder auf Karteikarten schreiben und fragen Sie die „Problemwörter“ besonders häufig ab. Man kann sie auch irgendwo im Haus an einem Ort aufhängen, an dem man immer wieder vorbei kommt. Oder man macht eine „Hitliste“ mit den entsprechenden Wörtern. Irgendwann wird ihr Kind auch diese schwierigen Wörter beherrschen.

- Raten Sie Ihrem Kind die Vokabelmenge beim Lernen in kleinere Einheiten von möglichst nicht mehr als ca. sieben Vokabeln aufzuteilen. Erst wenn diese alle gekonnt werden, soll nach einem zeitlichen Abstand das nächste Päckchen/Kapitel vorgenommen werden.

- Versuchen Sie ruhig, Ihrem Kind beim Finden von Eselsbrücken zu helfen. Bestehen Sie aber nicht darauf, dass Ihr Kind Ihre Eselsbrücke übernimmt! Möglicherweise kann es mit dem Begriff (noch) nichts anfangen oder kann durch das Bild, die Bewegung u.ä. keine Verbindung zur Vokabel herstellen. Ganz häufig kommt es z.B. vor, dass einem Erwachsenen ein Wort aus dem Englischen oder ein Fremdwort einfällt, mit dem er/sie die Vokabel sich sehr gut herleiten kann. Für das Kind ist die Verbindung möglicherweise nutzlos, da es das englische Wort noch gar nicht kennt. Als Hilfe kann nur dienen, was dem Kind bekannt ist und in seiner Erfahrungswelt beheimatet ist. Optimal ist es daher, wenn das Kind sich die Eselsbrücken selber bauen oder unter mehreren Angeboten auswählen kann. Greifen Sie nach Möglichkeit nur ein, wenn die Eselsbrücke offensichtlich keine Beziehung zu der zu lernenden Vokabel hat.

- Ermuntern Sie Ihr Kind, sich Zeichnungen anzufertigen, die mit der Vokabel in Verbindung stehen. Oft helfen visuelle Abbildungen besser das Wort zu behalten.

- Lassen Sie sich von Ihrem Kind bei der Abfrage bei Substantiven auch immer den lateinischen Genitiv nennen. Die Endung bzw. die gesamte Form steht im Buch immer hinter/unter dem Nominativ. Erinnern Sie Ihr Kind, dass es diesen stets mit lernen muss.

- Wenn ein Wort mehrere Bedeutungen hat, sollten diese auch alle gelernt werden. Es genügt meistens nicht, nur eine Bedeutung zu kennen. Dabei sollten Sie Ihrem Kind die Bedeutungen immer in der gleichen Reihenfolge vorlesen, z.B. tum = da, dann, darauf, damals

- In der 6. Jahrgangsstufe müssen die Kinder die Vokabeln lat. – dt., aber auch dt. – lat. beherrschen.

- Als Vorbereitung zur Schulaufgabe sollte Ihr Kind wirklich alle Vokabeln, die zum aktuellen Stoff gehören, beherrschen.